「ヒット・パレード」A Song Is Born (1948米ハワード・ホークス)より

「ヒット・パレード」A Song Is Born (1948米ハワード・ホークス)より“Daddy-O” (3:08)

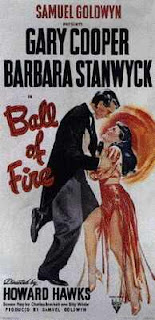

「教授と美女」(1941)のリメイク。ハワード・ホークスの映画はどれを観ても面白いのだけれど、残念ながら本作は最も印象の薄い作品だ。その原因の大部分は主役の2人、ダニー・ケイとヴァージニア・メイヨの健康的というか健全なイメージのせいかもしれない。クーパー&スタンウィックのコンビに比べてエロスが足りないと思う。

主役2人の弱さを補うためなのか、ゲスト・ミュージシャンは豪華だ。このクリップには出てこないが、ルイ・アームストロング、ライオネル・ハンプトン、ベニー・グッドマンらのジャズ・ジャイアンツからバック&バブルス、ゴールデン・ゲイト・カルテットなどの興味深い顔ぶれが勢揃い。音楽マニアでもあったというホークスの面目躍如のキャスティングだ。

『ダディ・オー』はジーン・デポール作曲のわりと知られた曲で、ダイナ・ショアをはじめ多数の歌手が歌っている。メイヨの吹き替えをやっているのはジェリ・サリヴァンという歌手で、この人は『ラムとコカコーラ』の作曲者でもあるらしい。伴奏楽団がオリジナル作のビッグ・バンドからピアノ・トリオ(キング・コール・トリオと同じく、ピアノ+ギター+ベースの編成。Page Cavanaugh trio)になったのも音楽界の趨勢を反映していて感慨深いものがある。